La révélation de Max Nordau, par Michael Grynszpan

Qui connait un homme de grande culture vivant à Paris, un intellectuel, juif assimilé, journaliste et écrivain très controversé ? Non, il ne s’est pas présenté aux élections présidentielles. Toute ressemblance avec… serait trompeuse. Non, notre homme a joué un rôle historique dans la plus belle aventure humaine et historique du vingtième siècle : la renaissance d’Israël.

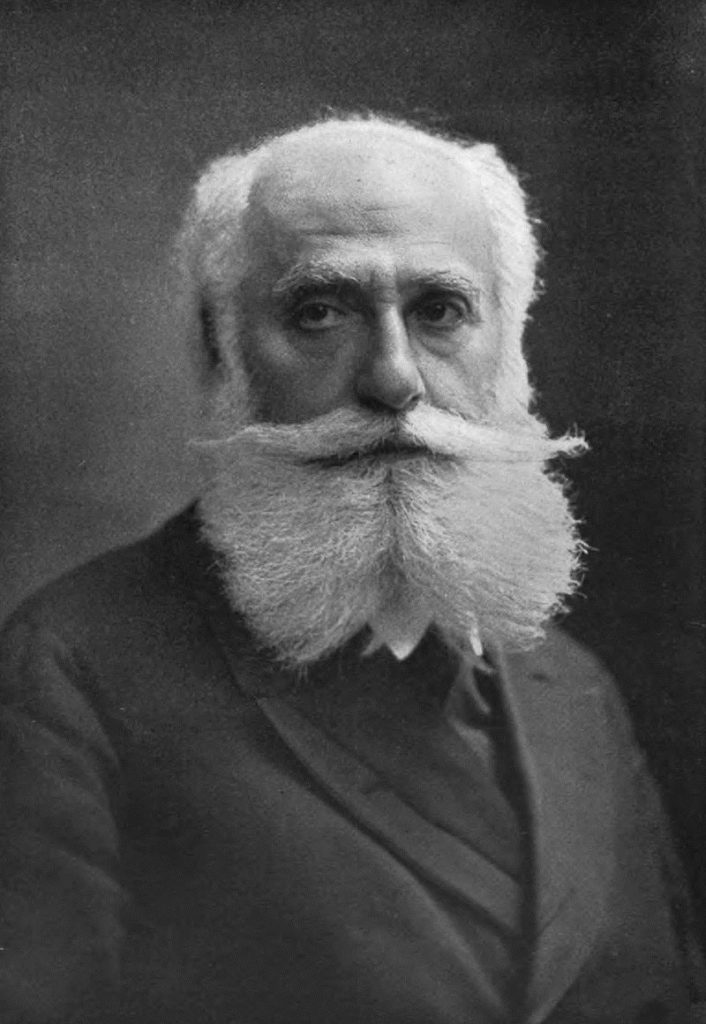

Simon Maximilian Südfeld (1849-1923) était un modèle d’assimilation réussie. Il avait changé son prénom et son nom de famille : il était devenu Max Nordau, Docteur Max Nordau, médecin, critique en sociologie, journaliste et écrivain de renom. Juif d’origine hongroise, il a vécu en Allemagne et en France, sa femme était protestante d’origine danoise.

Il écrit dans sa biographie : “Quand j’ai atteint l’âge de quinze ans, j’ai quitté la façon de vivre juive et l’étude de la Torah… Le judaïsme est resté un simple souvenir et depuis lors, je me suis toujours senti Allemand et Allemand seulement.”

Il a par ailleurs longtemps écrit et milité pour l’assimilation des juifs.

Pourtant tous ceux qui ont un jour visité Israël savent qu’on trouve des Rues et des Avenues Max Nordau dans quasiment toutes les villes du pays. Alors pour quelle raison un assimilationniste est-il tant célébré par les israéliens ? La réponse est connue : Max Nordau a changé d’avis, il s’est métamorphosé, il est devenu un leader sioniste aux cotés de Théodore Herzl et un des fondateurs de l’Organisation sioniste mondiale.

Que s’est-il passé ? Comment un médecin juif assimilé, allemand avant tout et qui revendique avec fierté avoir abandonné son héritage juif, a-t-il opéré ce changement de conception ? Un changement tellement radical qu’on peut le qualifier de véritable “conversion” au sionisme… Comment Max Nordau est-il arrivé à la conclusion que l’assimilation n’était pas la bonne solution pour protéger les Juifs du fléau de la haine anti-juive et qu’il fallait désormais que les descendants des hébreux retournent à Sion ? On pense généralement que l’affaire Dreyfus ou encore sa rencontre avec Herzl ont été des facteurs déterminants dans cette prise de conscience. Telles sont les explications qu’on trouve par exemple sur Wikipédia.

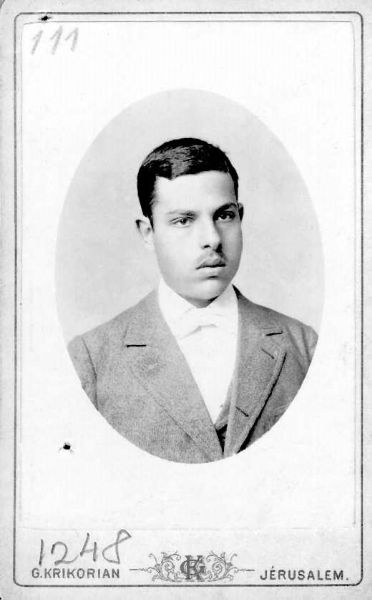

Mais ce qu’on ne mentionne pas sur Wikipédia, c’est qu’un jeune palestinien (un Juif bien sûr, en cette fin de 19ème siècle et pendant une grande partie du 20ème siècle on appelait palestiniens les Juifs alors que les arabes habitant la région ne s’identifiaient pas encore ainsi), un jeune palestinien donc, a un jour rencontré Max Nordau et a reçu une explication à son réveil sioniste.

Voici donc la solution de l’énigme.

Abraham Shalom Yahuda – le jeune palestinien en question – était un érudit juif d’origine irakienne qui habitait Jérusalem. Il a écrit son premier livre en hébreu à l’âge de 17 ans. Puis à l’âge de 20 ans il fut envoyé en tant que délégué de Jérusalem au premier Congrès sioniste en 1897 à Bâle en Suisse. Dans un de ses livres, Avraham Ibn Shmuel Yahuda décrit de façon passionnante sa conversation avec Max Nordau et permet ainsi de clarifier les motivations originelles du grand homme.

Un soir du premier “Congrès sioniste” à Bâle, Nordau a prononcé un long et brillant discours en allemand, dans lequel il a répété comme une devise à plusieurs reprises les trois mots éternels du prophète Jérémie : “Tes enfants rentreront dans leur domaine” [Jérémie 31,16 : “Veshavou banim ligvoulam”].

Interrogé ensuite par le jeune Avraham Shalom Yahuda, “Comment Monsieur en est-il venu à citer ce verset, qui-plus-est en hébreu, ce qui ne correspond pas à son éducation ?”, le Dr Max Nordau a déclaré : “Je dois ces mots à celui à qui je dois tout mon judaïsme et tout mon sionisme ! Une personne dont je ne connais pas même le nom, une personne qui était en fait un enfant d’environ huit ou dix ans à l’époque. Voici comment cela s’est passé. J’ai un cabinet médical pour enfants à Paris. Une immigrée de Pologne est entrée chez moi, coiffée d’un voile, avec un enfant d’environ huit ou dix ans, le visage pâle et malade depuis trois semaines. On lui avait recommandé de me l’amener pour que je le soigne. Je prends une fiche à remplir pour chaque nouveau patient et essaie de le faire parler dans la langue du pays. Il bredouille à peine le français, puis j’interroge sa mère, qui est aussi très faible en français. Elle explique qu’il n’étudie pas dans une école ordinaire, il étudie dans un “heder”, une école juive religieuse.

Je l’ai sévèrement grondée : “C’est ainsi que vous créez de l’antisémitisme ! Nous avons ouvert les portes du pays pour vous, réfugiés de Pologne, pourquoi l’enfant n’apprend-il pas la langue de la nation qui l’accueille ?!” Elle s’est excusée en expliquant qu’il était encore jeune et que son mari appartenait à l’ancienne génération, mais il grandirait et étudierait au collège et apprendrait la langue. Puis j’ai demandé en colère au petit garçon : Dans cette école, ce “heder”, qu’as-tu appris ? C’est alors que le garçon changea, ses yeux s’illuminèrent. Il a commencé à me raconter en yiddish, que j’ai compris de mon allemand, ce qu’il avait appris dernièrement dans ce “heder”.

Jacob, dit l’enfant, repose sur son lit de mort et invite Joseph, le commande, le fait jurer et le supplie : “Ne m’enterre pas en Egypte ” mais dans le tombeau des Patriarches. Là où Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca sont enterrés, là où j’ai enterré Léa. “Et tu me transporteras hors d’Egypte et tu m’enterreras dans leur lieu de sépulture”. Jacob continue et dit à Joseph : « Et moi, quand je revins du territoire d’Aram, Rachel mourut dans mes bras au pays de Canaan pendant le voyage, une certaine distance me séparait encore d’Éfrat; je l’inhumai là, sur le chemin d’Éfrat, qui est Bethléem.” (Genèse 47 et 48)

C’est étrange, comment comprendre que précisément ici, après la demande de Jacob à son fils, il parle soudain du tombeau de Rachel ? Rachi explique – et tout cela sort de la bouche de ce garçon de huit ans ou dix ans qui cite les paroles de nos sages – Notre patriarche Jacob a ressenti le besoin de s’excuser devant Joseph et de lui dire : Je sais que je te dérange beaucoup en te demandant de me conduire d’Egypte à Hébron. Moi-même, je ne me suis pas dérangé pour ta mère, Rachel, je n’ai pas pris la peine (de la transporter à Hébron) alors que j’étais très proche de Bethléem. Je ne l’ai même pas transportée jusqu’à la ville de Bethléem…

Je l’ai enterrée en chemin. Mais ce n’était ni ma faute ni de la négligence. Le Seigneur du monde l’a voulu ainsi. Il savait que le grand meurtrier de Nabuchodonosor passerait un jour ici pour conduire en exil les fils de Rachel, mes fils, lors de la destruction du premier Temple. Et alors elle sortira de sa tombe et elle implorera pour eux, en pleurant, la miséricorde divine, ainsi qu’il est écrit : “Une voix est entendue à Rama (…) Rachel pleure sur ses fils.” (Jérémie 31, 14). Et Dieu lui répondra : “Or, dit le Seigneur, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, car il y aura une compensation à tes efforts, dit l’Éternel, ils reviendront du pays de l’ennemi. Oui, il y a de l’espoir pour ton avenir, dit le Seigneur : tes enfants rentreront dans leur domaine !” (Jérémie 31, 15 et 16)

Quant à moi, dit le docteur Max Nordau, j’étais bouleversé, ému de tout mon corps et de toute mon âme. J’ai tourné mon visage vers la fenêtre pour que la mère et l’enfant ne voient pas mes larmes couler, et je me suis dit : “Max, n’as-tu pas honte ? Ne vas-tu pas mourir de honte ? Tu es un homme cultivé, considéré comme un intellectuel, avec des diplômes de Docteur et tu ne connais pas le moindre début de chronique de l’histoire de ton peuple, issue de tous ces textes sacrés. Tu n’en connais rien, absolument rien.

Et voilà qu’ici, grâce à un enfant malade, faible, un immigré, un réfugié qui se met à parler de Jacob et de Joseph, de Jérémie et Rachel, comme si cela venait d’arriver hier, tout prend vie devant ses yeux.”

J’ai essuyé mes joues avant de me retourner vers eux. Et j’ai dit dans mon cœur : Un peuple qui a de tels enfants, qui vivent avec une telle intensité leur passé, eux aussi vivront un avenir radieux !

Dans le journal de ce même week-end, j’ai vu une annonce : “Quiconque se soucie du sort du peuple, quiconque est blessé par l’antisémitisme ambiant et quiconque cherche une solution, veuillez bien appeler celui qui signe ci-dessous pour qu’on en parle. Signé : Dr Theodor Herzl.”

J’ai tout de suite répondu. Lorsque nous avons mis en place le premier “Congrès sioniste” et que j’ai été honoré d’y prendre la parole, a plané devant mes yeux la figure du petit garçon dont je ne me souviens pas même du nom.

Mais ses mots je ne les oublierai jamais. Parce qu’ils sont la base du sionisme, ils sont la base du judaïsme : « Et les fils retourneront dans leur domaine.”

© Michael Grynszpan

Michael Grynszpan est réalisateur de films documentaires et journaliste. Il a travaillé pour des chaines internationales et israéliennes. Né à Paris, il habite depuis plus de vingt ans à Tel Aviv. Parmi ses réalisations: The Forgotten Refugees, sur l’histoire des Juifs dans le monde arabe, a été primé et diffusé à l’international mais encore projeté à l’ONU et au Congrès américain. A son actif: “Descendants de nazis : l’héritage infernal” pour France 3, un film sur les descendants de nazis qui ont décidé de se convertir au Judaïsme et parfois d’aller habiter en Israël. “Monsieur Chouchani – Mister Shoshani – מר שושני”, maître d’Elie Wiesel et d’Emmanuel Levinas.

____________________________________________________________

NOUVEAU EN LIBRAIRIE - Découvrez la Bibliothèque sioniste!

Les grands textes des pères fondateurs du sionisme politique, inédits ou épuisés en français, mis à la disposition du public francophone.

DEJA PARUS

JABOTINSKY, La rédemption sociale. Eléments de philosophie sociale de la Bible hébraïque.

JABOTINSKY, Questions autour de la tradition juive. Etat et religion dans la pensée du Rosh Betar.

A PARAITRE :

GOLDA MEIR, La maison de mon père, fragments autobiographiques.

JABOTINSKY, Les Arabes et nous, le mur de fer.

NORDAU. Textes sionistes.

Etc.

EN VENTE SUR AMAZON et dans les librairies françaises d’Israël,

ou après de l’éditeur editionslelephant@gmail.com

/image%2F2407486%2F20231128%2Fob_b19522_logo-israel-mag-news-311x221-1.jpg)

/https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fvj_9ltvzuv2jZ2WmXcQ3JN5rATHq5Ppsv_fqyTOfmyDkB9CN7yU0Ftnj-ZpbqXcfNagtqW3_8LXIbqUDlu3O47dgf_Vdc_4KCiMuoxRnOyy_tRK_uoVFUsAsIcGEgwOmk0sfNrLr%23width%3D%26height%3D)

/image%2F2407486%2F20240429%2Fob_893cc6_finky.jpg)

/image%2F2407486%2F20240428%2Fob_e73f42_image-270.png)

/image%2F2407486%2F20240425%2Fob_b11b52_pasted-image-0.png)

/image%2F2407486%2F20240419%2Fob_14dd9e_.jpeg)

/image%2F2407486%2F20240411%2Fob_a46717_000-v59k3-640x400.jpg)

/image%2F2407486%2F20240407%2Fob_5ac282_saks1-768x578.jpg)

/image%2F2407486%2F20240405%2Fob_6bc9cb_pasted-image-0.png)

/image%2F2407486%2F20240401%2Fob_28d3d0_hebron-massacre-of-1929-victim-s-funer.jpg)

/image%2F2407486%2F20240324%2Fob_63d81c_merkava-gaza.jpg)

/image%2F2407486%2F20211209%2Fob_76e02c_altalena-en-flammes.jpg)

/image%2F2407486%2F20211209%2Fob_e75e27_manifs-anti-bibi.jpg)

/image%2F2407486%2F20211203%2Fob_6a6612_jpg.jpg)

/image%2F2407486%2F20211203%2Fob_8be45e_106.jpg)